最終更新日:2023年8月14日 公開日:2023年7月2日

試し塗り

普段デスクワーク中心の仕事をする職員さんにとって、いきなり本番の塗装をはじめることは、あらゆる混乱をまねいて予定通りに進まなくなるのはだいたい想像できました。市役所が休みの土日の2日間で工事を終わらせる都合があります。

通常の職人がおこなう仕事であれば、面積からおおよそ何人の職人が必要という人工計算を予想することは可能ですが、職員さんが相手ではまったく想像がつきません。

最初に廊下を見せてもらったときは、長い2フロア分の廊下と天井、さらに細かい扉の枠もあるため正直80人ぐらいは必要かなとも思っていました。日数が限られていなければ、そこまでの人数を確保する必要はありませんが、予想がつかなければ多いに越したことはありません。

何しろ、指導するのは私たちです。何人かけて2日 間で終わらせるというのは、市役所側よりもこちらのほうが専門でなければいけません。それでも職員さん一人頭がどの程度の仕事をこなすことができるのかが、本当にまったく予想できないので、プレッシャー感は相当ありました。

結局、担当職員さんと何回か打ち合わせる中で、試し塗りをしてみようということになりました。長さ75メートルの廊下を、約4ブロックに分けて、そのうちの1ブロック を試し塗りです。そこでブロックごとにリーダーとなる職員さんを募集することになりました。

もともと市役所側で工事全体のリーダーとなる職員さんを数名決めていたようなので、私たちの要望としてはブロックごとの塗装もそのリーダーとなる人にほしいという要望をしました。そうすることによって本番工事のときに、試し塗りを一通り終えた職員さんが、ほかの職員さんに教えられることもできるからです。

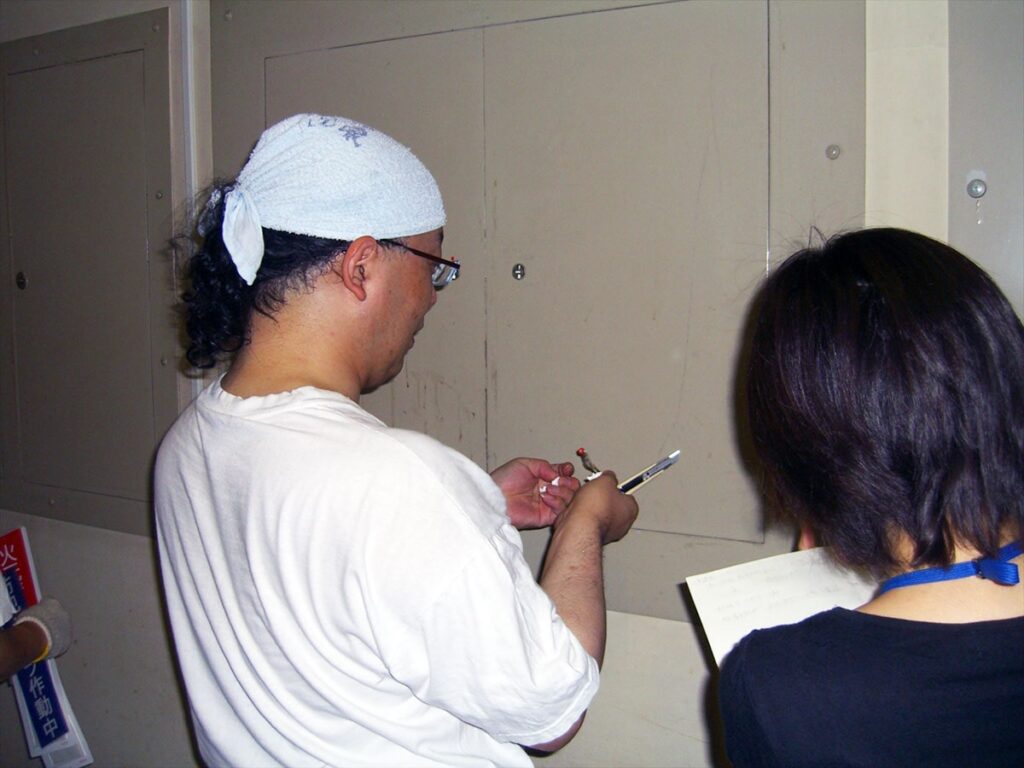

試し塗りの日に指導、補助をする職人は、代表の私、川口、菊池、曽根カズでした。菊池は写真撮影取りでしたので、実際に職員さんに指導していたのは、3人だけです。

リーダーとなる職員さんは6人。そのうち2人はまだ20代の若い女性でした。試し塗りに参加した職員さんは服装もすべて自前です。汚れてもいいものを着てきてくださいと伝えても、試し塗りを含めた作業日数は3日です。

そうそうそれだけ捨てられるものがあるとも思えない中、自分たちの職場は自分たちできれいにするという思いが伝わってきました。

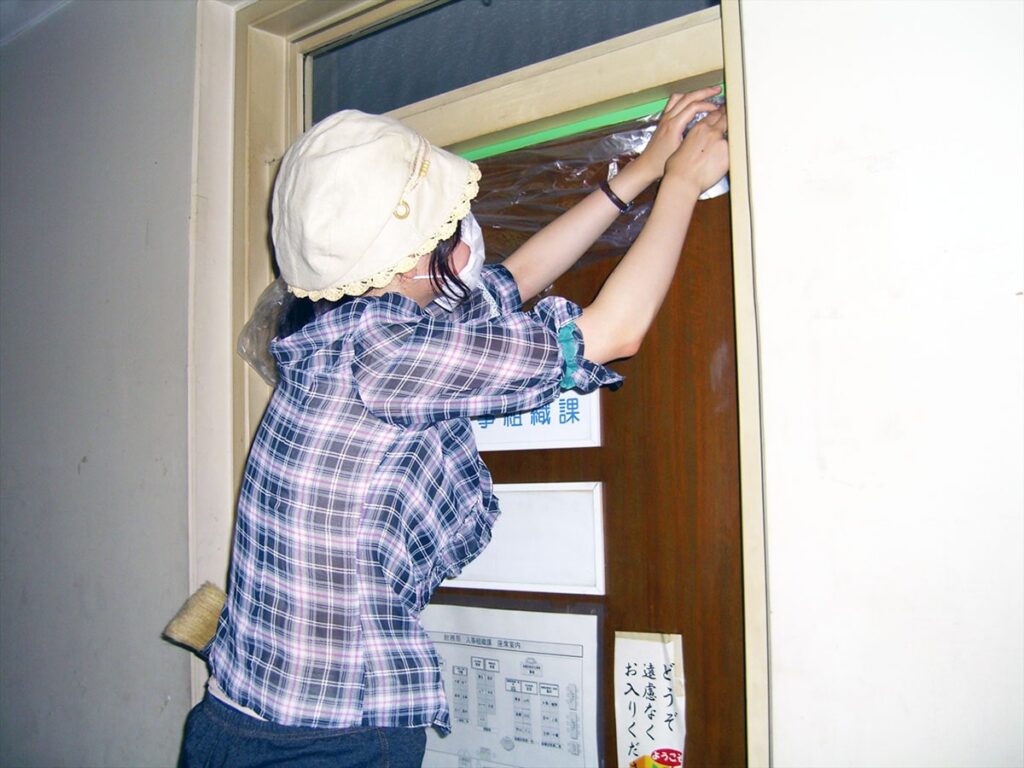

扉の木枠は天井近くまで高さがあるため、脚立に上っての仕事になります。

女性の職員さんも脚立に上って一生懸命塗装している後姿が、いい意味での違和感があってさらに懸命さがうかがえてきました。

最初は、男性の職員さんがほぼ大多数と思っていましたので、体力的にも女性で大丈夫かなという思いがあったのは事実ですが、実際にやってみるとひとつひとつの作業を丁寧にこなしていました。

鉄部と木部の下塗りを乾燥させた後は、面積の大きい壁と天井の塗装です。ローラーでは入りきらない場所を塗る通称「ダメ込み」は刷毛で、ほかの部分をローラーで塗っていきます。

ここで扉の木枠、鉄扉、壁、天井の「下塗り」が終了です。途中、昼食の休憩をはさみひとやすみです。

今度は、木枠、鉄扉の上塗りをする前に、壁の上塗りの仕上げをしてしまいます。下塗り同様、細かい場所は刷毛で塗りながら、ローラーで仕上げています。

一般の家の外壁塗装ではきちんと重ね塗りができているのかという確認の意味で中塗りと上塗りの色を変えて塗装する場合がありますが、今回の場合は中塗りも上塗りも同じ色で塗装をしていきます。

家の外壁と異なり室内の壁は完全に平らなフラット面のため色を変えて塗った場合、中塗りの色が透けてしまい上塗りで上手に仕上げられない可能性が高いからです。

フラット面をきれいに仕上げるというのはプロでもある程度技術が必要です。さらにローラーや刷毛に慣れていなければ多少の塗りムラは仕方ないにしても見た目も透けや擦れた仕上げにもなります。

今回のように巨大な面積を塗る場合、少しでも後からの塗りなおしを避けなければならないため、中塗りと上塗りは同じ色で塗装することに。

ただそれはそれで、どこまでが中塗りなのか誰がどの場所を上塗りしたのかわからなくなってしまい、少し混乱してしまったのが課題として残りました。

試し塗りとはいえ、この1ブロックは完全に仕上げなければなりません。時間をみると定時の17時までとても終わりそうにない状況が明らかになってきました。

全体を見回すと、それぞれ職員さんの特徴が見えてきます。じっくり丁寧に仕事をする人もいれば、シャカシャカとローラーを一生懸命に上下させて塗る人、柄のついたローラーで常に上を向いて塗る人。

職人の場合、塗り方や動きが明らかにわかるほど違いはさほど出ませんが、塗装未経験の職員さんの動きの違いの差が明らかなのがとても印象的でした。

壁の仕上がりを残し、途中から木枠の上塗りです。木枠の上塗りは下塗りと同じ色で同じ塗料ですが、細かい部分なのでより丁寧さが必要な部分でもあります。

時間をじっくりかけ、ここは問題なく塗装されていきます。壁と天井も仕上がり、鉄部の上塗りも仕上げていきます。

途中、鉄扉のローラー仕上げの際、ローラーを素早く転がした影響で、予想外の範囲まで塗料が飛び散ってしまった点と、仕上がりからも下塗りに塗ったさび止め塗料の白色が透けて見えてしまった部分の手直しで、時間はかかりましたが、完成へと着々と進めていきました。養生をすべてはがし完成です。

家の塗装でも同じですが養生をどんなに完璧にしても、塗料の漏れや飛散で拭き掃除は必ず残ります。床付近についてしまった塗料を、カッターなどで削り取りながら最終チェックです。

若干の塗り残しの手直しを終え片づけて終了です。自分たちで塗った廊下を見て感激する職員さんたちの様子みて私たちもやりがいを感じました。

今回の試し塗りは教えるということに加えて作業自体をだいぶ手伝うことになり、途中本当に終わるのかどうかハラハラドキドキ感でプレッシャーも掛かりましたが、無事19時ごろに終えることができて私たちも一安心でした。

この試し塗りで見つかった課題は本番の塗装で生かすことができます。もしこの試し塗りをしなかったとしたら、本番はかなり混乱して仕上がりに妥協せざるを得なかったか予定通りに終わらなかったと思います。

養生(本番塗装前)

試し塗りの時、リーダーの職員さんに、一通り作業の仕方を説明しました。

ただ、それでも1回切りの試し塗りなので、作業前に全員に集まってもらいもう一度おさらいをします。下地調整と養生のやり方の説明です。

下地調整は、塗膜をはがさせないために必要な作業。要するに研磨し細かい微細な傷をつくって塗装をはがさせなくさせる作業です。

養生も仕上がりの差を決めるのにとても大切な作業です。

とくに室内塗装の場合はより細かい部分まで気になるものです。

養生の仕方によって、壁と木枠の境目などがまっすぐにならずにきれいな仕上がりとならなくなってしまいます。

説明が終わって、今度は職員さんの本番。

それぞれ、マスカーやガムテープをもって散らばっていきます。

当日は、お父さんと一緒に小学生のお子さんも何人か来ていました。思わず微笑んでしまいますね。

さすがに細かい部分は、職人が補助する場面もありましたが、はじめての経験の割には養生作業が丁寧でした。

職人の和田と柳澤は補助にまわりました。

今回の作業はワンフロア75メートルを5ブロックに分けて作業しました。

1ブロックごとに試し塗りの時に参加したリーダーの人たちがいます。

そのリーダーがある程度教えてくれたおかげで、それほど直接指導することがすくなかったので、こちらとしても他の作業に当たることができました。